Vittorio De Sica, il sorriso e il perdono

Nella dedica di Ettore Scola in “C’eravamo tanto amati” l’omaggio a un immortale del cinema, il Vittorio De Sica regista ma non solo.

Che tempo c’era là fuori, quando Vittorio se ne è andato?

Forse c’era la nebbia, lana soffice e magica, misteriosa e tiepida del sorriso di Totò il Buono di “Miracolo a Milano”; o magari la pioggia, intrigante complice delle chiacchierate segrete di Micol Finzi-Contini e Giorgio quando l’inganno nazista era ancora solo un sinistro presagio.

O magari splendeva il sole, che baciava le imprese degli sciuscià a cavallo per le strade di Roma, o del piccolo Bruno in trattoria con il padre alla ricerca del ladro di biciclette; bambini che respirano istanti di riscatto da una vita di miserie. Chissà…

Perché quando se ne va un grande, una immagine persistente, al servizio del nobile poeta o dell’umile cronista, è quella del meteo partecipe del dolore universale. “Anche il sole indirizza i suoi caldi raggi verso il caro che prende congedo”, “il cielo si unisce alla tristezza di tutti rovesciando le sue lacrime dolenti”. Il caldo e il freddo come espressione del turbamento dell’ordine naturale, come omaggio a una personalità unica.

Ci avrà pensato Ettore Scola, nel 1974, regista in uscita con “C’eravamo tanto amati”? Il suo capolavoro era pronto: trent’anni di storia italiana, dalla lotta partigiana alla ricostruzione, dal boom agli anni Settanta. Le speranze e le illusioni, la voglia di cambiare il mondo e il mondo che ci cambia. “Il futuro è passato, e noi non ce ne siamo nemmeno accorti”, dice Gianni Perego, ex idealista ora arricchito palazzinaro con il volto di Vittorio Gassman. “Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una moneta che non esiste: la felicità” rilancia Nicola – Stefano Satta Flores, l’intellettuale che ha lasciato la famiglia pur di inseguire velleitari sogni di un avvenire migliore.

Sì, secondo noi Scola ci ha pensato. E si deve essere detto: ai miei personaggi manca qualcosa. E cosa se non il sorriso?

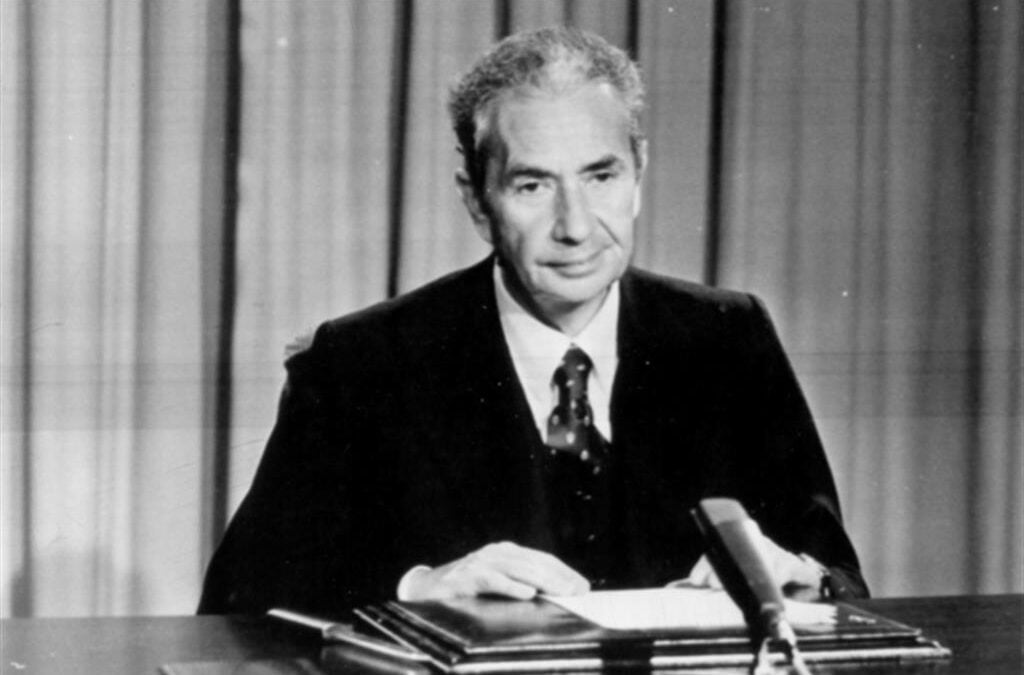

Vittorio De Sica ha vinto quattro Oscar, e avrebbe vinto forse anche quello alla carriera, come Fellini, se un brutto male non se lo fosse portato via troppo presto, proprio nel 1974. Maestro straordinario della regia, è stato anche cantante e attore, sovente criticato per aver prestato la sua arte a film non degni di nota.

Ha dato fondo al proprio talento dando vita spesso a personaggi leggeri e furbacchioni. Nelle sue interpretazioni del periodo più maturo fanno capolino alcune costanti, talmente evidenti da farcele immaginare proprie dell’attore stesso. Una certa cialtroneria intanto: la ritroviamo nel sindaco che pensa di poter interpretare il codice della strada a proprio uso e consumo, e viene multato dal “Vigile” Alberto Sordi. O nel presidente di un ente di difesa della morale pubblica nel “Moralista”, corrotto e smascherato nel finale.

Il suo nobile in disgrazia poi assurge a categoria cinematografica propria. Spiantato, invariabilmente anche per una incontrollata ed ironicamente autobiografica attrazione per il gioco d’azzardo; alla ricerca di un matrimonio con qualche facoltosa donna di bella famiglia. È ad esempio un Conte Max prodigo di consigli per Alberto Sordi che vuole entrare in alta società, salvo poi aiutarlo quando, deluso dalla vacuità del mondo altolocato, si ripropone di conquistare una normalissima ragazza che lavora a servizio.

Se è il miracoloso guaritore di un paesino dell’Italia centrale impegnato a rovesciare sale sui pazienti o fare fatture (anti iattura ovviamente), eccolo ingaggiare guerra con il neoarrivato giovane medico condotto (“Il medico e lo stregone”).

Il sorriso, ecco cosa non manca mai nella sua arte. In chi viene sconfitto, in chi perde a carte e si rovina, in chi si arrende ad una giovane donna che non sarà mai sua.

Se Sordi, soprattutto nei cinquanta e nei sessanta è l’italiano cattivo e poi incattivito dalla società dei consumi e dell’arrivismo, Vittorio è l’uomo che indulge alle debolezze più patetiche e ridicole. Quello che cerca di farla franca, ma che quando non ci riesce sembra dirsi: “ma davvero credevi di passarla liscia?”.

Vittorio sorride e perdona tutti; sé stesso, certo, ma poi anche gli altri. Perché la carne è debole, perché “tengo famiglia”, frase che paradossalmente nella vita lui pronunciava declinandola al plurale, e le acrobazie quotidiane per poter garantire affetto e presenza a entrambi i suoi nuclei famigliari sono arcinote.

Così Ettore Scola costruisce il suo capolavoro pensando a Vittorio; uno dei protagonisti, Nicola, professore progressista, arriva a insultare le autorità scolastiche cittadine che criticano durante un cineforum proprio “Ladri di biciclette” perché fomenterebbe l’odio sociale. E lo stesso Nicola si presenta ad un noto quiz televisivo, rispondendo a domande sul regista.

Il film (che ha apparizioni di Fellini, Mastroianni e dello stesso De Sica) ha un finale amaro e malinconico, ed è bello pensare che l’inizio dei titoli di coda del film sia la formula magica con cui guardare avanti nonostante tutto, con cui riconoscere che la vita, dopo un fallimento, concede la rivincita già il giorno seguente. E che se la affronti con il sorriso, stai già avendo la meglio: “Dedichiamo questo film a Vittorio De Sica”.

Wim Wenders ha scritto: “cinema, il tuo nome è Federico”. Lungi da me il pensiero di contraddire il regista de “Il cielo sopra Berlino”; ogni qual volta però mi appresto a vedere “Umberto D.”, forse l’ultimo film della stagione neorealista di De Sica, ammiro la dignità del pensionato in miseria che non cede alla tentazione di liberarsi del proprio cagnolino uccidendolo sui binari del treno. E penso che, se fosse lì con me, gli direi: “Wim, siedi qui. Questo forse te lo sei perso…”

Danilo Gori