I Sillabari di Goffredo Parise: un’occasione imperdibile per inabissarsi nel mondo

I Sillabari di Goffredo Parise: un’occasione imperdibile per inabissarsi nel mondo

Con la scrittura dei Sillabari Goffredo Parise porta alla luce un prezioso glossario di sentimenti e ne riscopre l’intima essenza.

Goffredo Parise, nato a Vicenza l’8 dicembre 1929, appartiene alla specie degli scrittori curiosi e riflessivi, che rivendicano un rapporto viscerale con l’esistenza, calandosi fortemente nelle circostanze contingenti.

Nel suo personale capolavoro, Sillabari (1972-1982), due serie di racconti – o, come preferisce chiamarle, «poesie in prosa» – in ordine alfabetico, lo scrittore vicentino annota spontaneamente le considerazioni derivanti da tutto ciò che lo circonda, lasciandosi trasportare dal flusso autentico, schietto delle sue percezioni. Non ci sono analisi cliniche o indagini psicologiche, ma una forte empatia, una sincera vicinanza umana verso chi gli capita di osservare. L’imperfezione e il disordine del mondo diventano fondamento della bellezza del quotidiano.

Nel suo personale capolavoro, Sillabari (1972-1982), due serie di racconti – o, come preferisce chiamarle, «poesie in prosa» – in ordine alfabetico, lo scrittore vicentino annota spontaneamente le considerazioni derivanti da tutto ciò che lo circonda, lasciandosi trasportare dal flusso autentico, schietto delle sue percezioni. Non ci sono analisi cliniche o indagini psicologiche, ma una forte empatia, una sincera vicinanza umana verso chi gli capita di osservare. L’imperfezione e il disordine del mondo diventano fondamento della bellezza del quotidiano.

L’attenzione di Parise è tutta nei particolari, in quelle «scarpette di vernice nera» o in quei capelli del colore «delle carote sporche di terra» o ancora nella deliziosa colazione a base di kripferl caldi e cappuccino con «una spolveratina di cacao». Attraverso uno stile fresco e cinematografico, l’autore rianima fragili istanti, momenti fugaci, gesti inaspettati, che possono essere assaporati a piccoli bocconi, degustati pazientemente perché sono olfattivi, tattili, visivamente appaganti.

Un senso di indeterminatezza, però, impregna le pagine dei Sillabari, soprattutto per ciò che concerne la deissi temporale. I singoli testi vengono introdotti da espressioni estremamente vaghe, quali «Una domenica d’inverno», «Un giorno d’estate», «Un pomeriggio d’agosto», che proiettano il lettore verso atmosfere sognanti, in cui si mescolano dolci memorie e immagini sfumate.

Alle delicate nuances dei singoli testi fa da sostegno il tema dominante dell’intera raccolta: la solitudine – non stupisce affatto che la versione inglese dei Sillabari sia stata tradotta come Solitudes: short stories. Questa si rivela l’anello che unisce le catene di racconti, in cui l’autore, chiudendosi nella sfera strettamente personale della propria intimità, si riconosce allo specchio.

Il senso di solitudine in P. si esplicita in diverse forme: in Famiglia riaccende la scintilla della mancanza di un solido nucleo familiare; in Solitudine, scritto che, non a caso, suggella l’opera, si traveste da compagna di vita subdola, cinica, implacabile; in Estate declina verso la nostalgia di un amore passato.

“Amavo soprattutto la sua solitudine. Quando lo incontravo per strada, nel vederlo venire avanti mi sembrava che la solitudine si fosse stampata sulla sua persona, non già come una condizione di sventura ma come uno strumento di conoscenza. […] Dalla sua estrema solitudine, sono nati i racconti dei «Sillabari». Ogni racconto è il disegno di una fisionomia umana in un momento di solitudine assoluta e totale, un momento in cui il mondo le appare sguarnito di tutte le idee che vi sono incrostate sopra”. (N. Ginzburg, Eravamo diversi, ma gli volevo bene)

Parise individua l’intima fragilità di un mondo che sembra fatto di cristallo e che contempla attraverso una sensibilità rara e preziosa, riposta con cura tra le pieghe del proprio animo. Il “poeta dell’addio” – così soprannominato da Geno Pampaloni – sfiora i vasti panorami dell’uomo e sospira con uno sguardo di congedo, lasciandosi cullare da quell’inconfondibile malinconia, che costituisce il tratto distintivo della sua scrittura.

Non resta che tuffarsi nella lettura e tornare a galla con i preziosi tesori che si sono raccolti sul fondo cartaceo di questo libro immersivo e profondissimo.

Di Ilaria Zammarrelli

Ci sono alcuni oggetti che ricorrono nella pittura di Chagall, in particolare il ventaglio, il violino e la pendola. Il primo costituisce un ponte tra la Francia, paese di adozione, e la Russia. Molto in voga negli eleganti ambienti parigini, viene rappresentato con pizzi sofisticati per richiamare la tradizione dei merletti di Vologda. La fama della loro pregevolezza portò all’apertura di numerose fabbriche a San Pietroburgo, dove, non a caso, C. frequentò l’Accademia Russa di Belle Arti. Il secondo omaggia sia gli artisti di strada che popolavano le rues parigine sia la cultura chassidica, nella quale il violinista riveste un ruolo importante in occasione di feste e cerimonie. Il terzo, secondo la religione ebraica, è lo strumento che permette di scandire lo scorrere del tempo, partendo dal microcosmo della propria casa e arrivando poi a misurare il ritmo dell’universo.

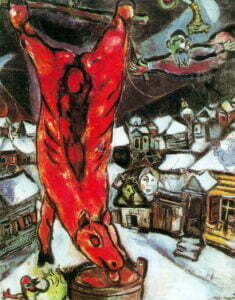

Ci sono alcuni oggetti che ricorrono nella pittura di Chagall, in particolare il ventaglio, il violino e la pendola. Il primo costituisce un ponte tra la Francia, paese di adozione, e la Russia. Molto in voga negli eleganti ambienti parigini, viene rappresentato con pizzi sofisticati per richiamare la tradizione dei merletti di Vologda. La fama della loro pregevolezza portò all’apertura di numerose fabbriche a San Pietroburgo, dove, non a caso, C. frequentò l’Accademia Russa di Belle Arti. Il secondo omaggia sia gli artisti di strada che popolavano le rues parigine sia la cultura chassidica, nella quale il violinista riveste un ruolo importante in occasione di feste e cerimonie. Il terzo, secondo la religione ebraica, è lo strumento che permette di scandire lo scorrere del tempo, partendo dal microcosmo della propria casa e arrivando poi a misurare il ritmo dell’universo. La drammaticità degli avvenimenti che dilaniano l’Europa negli anni del nazismo spinge Chagall a dare sfogo alle terribili immagini che ossessionano la sua mente. La tematica dell’orrore della guerra trova compiutezza nel Bue scuoiato, in cui il pittore sostituisce al Cristo crocefisso un enorme bue insanguinato e sospeso, a cui fa da sfondo lo scenario notturno di Vitebsk. L’animale rappresenta un ricordo d’infanzia – il nonno era macellaio e lo zio mercante di bestiame – e una memoria della gioventù parigina, trascorsa a La Ruche, vicino al mattatoio.

La drammaticità degli avvenimenti che dilaniano l’Europa negli anni del nazismo spinge Chagall a dare sfogo alle terribili immagini che ossessionano la sua mente. La tematica dell’orrore della guerra trova compiutezza nel Bue scuoiato, in cui il pittore sostituisce al Cristo crocefisso un enorme bue insanguinato e sospeso, a cui fa da sfondo lo scenario notturno di Vitebsk. L’animale rappresenta un ricordo d’infanzia – il nonno era macellaio e lo zio mercante di bestiame – e una memoria della gioventù parigina, trascorsa a La Ruche, vicino al mattatoio.

Le tele di Chagall, traendo ispirazione dalla tradizione folkloristica russa e attingendo all’iconografia ebraica, si popolano di una gran quantità di animali che, spesso, sovrastano i tetti dei villaggi sovietici – lo stesso C. vi saliva per contemplare la sua città dall’alto in solitudine. Tra gli animali più ricorrenti troviamo il gallo, simbolo di potenza e rinascita, ma anche vittima sacrificale alla vigilia dello Yom Kippur, e la capra, allegoria della condizione protetta e intima del focolare domestico. Ne L’orologio il colore supera i limiti della razionalità e diventa veicolo di intense emozioni, che tingono di una sfumatura profondamente malinconica e nostalgica l’intera composizione.

Le tele di Chagall, traendo ispirazione dalla tradizione folkloristica russa e attingendo all’iconografia ebraica, si popolano di una gran quantità di animali che, spesso, sovrastano i tetti dei villaggi sovietici – lo stesso C. vi saliva per contemplare la sua città dall’alto in solitudine. Tra gli animali più ricorrenti troviamo il gallo, simbolo di potenza e rinascita, ma anche vittima sacrificale alla vigilia dello Yom Kippur, e la capra, allegoria della condizione protetta e intima del focolare domestico. Ne L’orologio il colore supera i limiti della razionalità e diventa veicolo di intense emozioni, che tingono di una sfumatura profondamente malinconica e nostalgica l’intera composizione.

Come qualunque liquido assume la forma del recipiente che lo contiene, così la lingua si adatta naturalmente alla propria epoca di appartenenza.

Come qualunque liquido assume la forma del recipiente che lo contiene, così la lingua si adatta naturalmente alla propria epoca di appartenenza. Ultimo, non per importanza, ma per restare in tema amore-promesse-matrimoni, è questo proverbio che rievoca le credenze del ceto contadino, configurandosi come un augurio di prosperità e felicità. Nel mondo agricolo la donna era considerata forza creatrice, trasposizione umana della potenza generatrice della Terra. Da qui, l’idea che la sposa, proprio come il terreno, se bagnata dalla pioggia, sarebbe potuta diventare più fertile, gravida di una prole abbondante. L’arrivo del temporale il giorno del matrimonio, dunque, diventava segno inequivocabile dell’imminente ampliamento della famiglia.

Ultimo, non per importanza, ma per restare in tema amore-promesse-matrimoni, è questo proverbio che rievoca le credenze del ceto contadino, configurandosi come un augurio di prosperità e felicità. Nel mondo agricolo la donna era considerata forza creatrice, trasposizione umana della potenza generatrice della Terra. Da qui, l’idea che la sposa, proprio come il terreno, se bagnata dalla pioggia, sarebbe potuta diventare più fertile, gravida di una prole abbondante. L’arrivo del temporale il giorno del matrimonio, dunque, diventava segno inequivocabile dell’imminente ampliamento della famiglia.

Il pittore padovano nasce nel 1959 e a soli quattordici anni inizia a esporre in tutta Italia, collezionando una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti. Il colore gli scorre nelle vene; i pennelli sembrano prolungamenti dei suoi arti; la pittura per Massagrande è connaturata, naturale e… naturalistica!

Il pittore padovano nasce nel 1959 e a soli quattordici anni inizia a esporre in tutta Italia, collezionando una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti. Il colore gli scorre nelle vene; i pennelli sembrano prolungamenti dei suoi arti; la pittura per Massagrande è connaturata, naturale e… naturalistica! Inoltre, da cultore e amante della materia, M. si inserisce perfettamente nel solco della tradizione della rappresentazione figurativa. Dalla concezione prospettica rinascimentale a quella danese dell’Ottocento (Vilhem Hammershoi), passando per la scuola pittorica olandese del Seicento (Pieter de Hooch), Massagrande non perde occasione per trarre spunto e lasciarsi ispirare dai grandi del passato.

Inoltre, da cultore e amante della materia, M. si inserisce perfettamente nel solco della tradizione della rappresentazione figurativa. Dalla concezione prospettica rinascimentale a quella danese dell’Ottocento (Vilhem Hammershoi), passando per la scuola pittorica olandese del Seicento (Pieter de Hooch), Massagrande non perde occasione per trarre spunto e lasciarsi ispirare dai grandi del passato.

A quattordici anni dalla sua scomparsa (8 maggio 2008), lo scrittore emiliano continua a stupire e a dimostrarsi più attuale che mai.

A quattordici anni dalla sua scomparsa (8 maggio 2008), lo scrittore emiliano continua a stupire e a dimostrarsi più attuale che mai.